Les annonces de la Société plâtrière de Grenoble en 1953 et 1854

| Patrimoine et Histoire de Champfromier, par Ghislain LANCEL |

L'ensemble du domaine comprenant la carrière de Champfromier/Montanges est vendu le 7 novembre 1849 par Henry Durand, conseiller à Cour d'appel de Lyon, où il demeure, 5 rue du Plat, à Amédée Crochet, propriétaire à Châtillon-de-Michaille, pour le prix de 22.000 francs, avec jouissance à compter du 1er mai 1850, le temps de s'entendre avec le fermier actuel [AD01, 3E 14456 (acte 116) -- Hypothèques de Nantua, Vol. 73, n° 27].

Amédée Crochet est ainsi logiquement noté pour l'imposition fiscale de 1852. Mais des modifications interviennent rapidement. Le fourneau à plâtre de la Platière et la maison (A 1380) sont fiscalement démolis en 1856, tandis que la même année, une construction neuve est édifiée au Vorgey [Trébillet, en aval du pont] avec un fourneau à plâtre et une maison à 7 ouvertures fiscales en A 513 (feuille A2) [case 70, vue 108/342)]. La maison des Quarts (A 1376) est, elle, fiscalement en ruine en 1867.

Les Crochet sont une grande famille de notables dont la présence est attestée à Châtillon-en-Michaille depuis les années 1700, cette famille étant alors bien connue par ses divers marchand, notaires, aubergiste, receveur des contributions et maires. Cette localité, alors dite Châtillon-de-Michaille, située sur la route des diligences, s'éleva en successeur de l'ancienne paroisse d'Ardon et devint de canton après la Révolution.

Amédée Crochet, né à Châtillon-en-Michaille le 1er prairial an V (20 mai 1797), est le huitième et avant-dernier enfant du notoire aubergiste, riche propriétaire châtillonnais. Jeune adulte, Amédée sera aussi le frère du notaire du village. Ayant une vocation d'industriel et d'homme d'affaire maîtrisant parfaitement toutes les procédures juridiques et fiscales, ce n'est toutefois qu'âgé de près de 50 ans, que l'on relève sa première importante acquisition. Il achète pour 22.000 francs par une adjudication en date du 17 juillet 1846 toutes les parcelles de la rive droite de la Semine, de part et d'autre du pont de Trébillet. Mais, décrété ne pouvant plus payer ses créanciers, c'est sa femme qui, avec son autorisation, rachète ses biens lors de nouvelles enchères, mais cette fois contre lui, le 14 avril 1848...

La faillite précédente semble bien n'être qu'un jeu d'écriture. En effet, un an plus tard, sa trésorerie est suffisamment rétablie pour racheter, le 7 novembre 1849, moyennant une même somme de 22.000 francs, les domaine et mine à plâtre sur Montanges et à Champfromier à Marie Jean Claude Durand de Lyon, ancien acquéreur des biens de Louis Joseph Stanislas Marinet, fils d'André-Marie. Notons que la parcelle sur Champfromier, devient anecdotique, mais que le conseil municipal de Champfromier, estimant qu'une portion de parcelle municipale ne fait pas partie de son acquisition, ne cessera de le poursuivre et menacer !

Amédée Crochet prend alors trois initiatives, la première étant de remettre en production la carrière, délaissée par le lyonnais Durand. La deuxième fut d'abandonner le traitement sur place pour une "usine" qu'il fait construire à Trébillet. Pour ce faire, le 1er septembre 1852, il fait l'acquisition, moyennant 4.000 francs, d'une pièce de terre, pré, scie et usine à Trébillet, en aval du pont, des consorts Pernod par devant Me Caire. Cette parcelle est textuellement achetée en vue d'y construire "une fabrique à plâtre", ce qui se réalisera en 1856. C'est aussi lui permettre de disposer désormais de la totalité du fond de la vallée de la Semine, rive droite et rive gauche, en amont et en aval du chemin du pont [3E 38223 (acte 123)]. Notons toutefois que ces biens passèrent à sa femme en 1854 à la suite de la séparation de biens entre les époux [Hypothèque du 28 novembre 1881/Origine de propriété/4 qui mentionne l'acte (3 E 38223, acte 123)].

Amédée Crochet pouvait alors passer à sa troisième volonté, celle de faire gérer l'exploitation (en plâtre fin pour plafonds, et en engrais) par un tiers. Par deux annonces de l'Abeille du Bugey, en 1853 et 1854, on apprend que bien vite (dès avril 1853), notre industriel a mis en fermage sa carrière et son usine de traitement à Montanges/Trébillet à MM. Rostan et Cie, fabricants de plâtre à Grenoble (Société plâtrière de Grenoble). Ils fabriqueront trois qualités de plâtre, pour la dernière couche de plafonds, pour les gros travaux, et pour fumer les terres et plâtrer les fumiers. La seconde annonce commerciale, est destinée à promouvoir l'usage des plâtres en agriculture, argumentant d'une expérience de 10 ans à Genrupt en Haute-Marne [L'Abeille (30/04/1853, p. 4 ; 25/02/1854, p. 8)].

Auguste Arène avait fondé L’Echo de l’Ain en avril 1847. Mais cette feuille, poursuivie par la législation répressive, n'avait paru qu'irrégulièrement pendant ses onze mois d’existence. Le 11 mars 1848 son titre était devenu L’Echo de la République. Mais de nouveau, peu favorable au prince Louis-Napoléon, le journal était suspendu le 31 mars 1849 et Arène était obligé de s’exiler à Genève. Au moment du Coup d’Etat, le département reste passif, mais grâce à sa ténacité, Auguste Arène, le 15 janvier 1853, imprime L’Abeille du Bugey et du Pays de Gex, et cette fois il se maintiendra jusqu'en juin 1944.

Outre les informations générales et locales, cette presse relatait aussi des voyages, teintés de commentaires tantôt romantiques tantôt historico-culturels. Voici l'extrait concernant un voyage à Montanges et Champfromier, et les notes d'Arène concernant la carrière d'albâtre de Montanges (située à la limite communale), l'inquiétant passage pour y accéder et le passé tumultueux de l'ancien exploitant, le notaire Marinet traité sans égards !

Ne croyez pas que ces excursions n'étaient que des distractions d'intellectuels voyageant en confortable voiture à cheval : à cette époque, dans la côte de Trébillet (après le pont sur la Semine) il fallait encore descendre de voiture, monter la côte à pied et même pousser la voiture pour soulager le cheval !

|

Les trois amis se dirigent ensuite vers le Pont d'Enfer de Champfromier, but annoncé de leur excursion [L'Abeille (01/04/1854, p. 2)].

Notons que cette Compagnie Rostan fut aussi propriétaire de la parcelle A 296 à Montanges, au lieu-dit Chez Rochet, en bordure du chemin allant du Collet à Giron, et y avait construit de nouveaux fours à chaux dès 1859 mais démolis en 1869 alors que la parcelle était vendue à la commune (case 285, vue 323/342).

Bientôt les Rostan tirent l'excellence de cette carrière, par des filons d'albâtre. Lors de l'exposition universelle de 1855 à Paris, sont présentés un médaillon Napoléon III et un bénitier en albâtre provenant de cette carrière de Champfromier. Ils furent sculptés par les Rougement et Faussillon dit Laroze [Catalogue officiel, et autres]. Le bénitier en albâtre se trouve toujours dans la chapelle Sainte-Anne de l'abbatiale de Nantua.

Le 1er septembre 1852 Amédée Crochet avait acheté aux consorts Pernod des immeubles à Trébillet, commune de Montanges, moyennant un prix principal de 6.000 francs [3 E 38223 (acte 123) Me Caire]. Cet ensemble était toutefois bien vite passé à Louise Cadier, sa femme, par une dation (6.077,75 francs) au terme d'un acte passé devant Me Jantet, notaire à Sainte-Foy-les-Lyon (Rhône), le 10 juin 1854, suite à une séparation de biens prononcée à son profit suivant jugement du tribunal civil de première instance de Nantua. Ce fut néanmoins pour le mari l'occasion de construire en cet endroit un nouveau fourneau (parcelle A 513, feuille A2). Le transport de la pierre à plâtre depuis Pré-Basson ne présentait aucune difficulté avec une route plate puis descendante vers Trébillet. Les registres fiscaux des propriétés de Montanges, attestent que pour l'année 1856, le fourneau à plâtre de la Platière et la maison (A 1380) situés au centre de la carrière de Montanges sont fiscalement démolis, tandis que la même année, une construction neuve est édifiée au Vorgey [Montanges/Trébillet, en aval du pont] avec un fourneau à plâtre et une maison à 7 ouvertures fiscales en cette parcelle A 513 [case 70, vue 108/342)].

On se souvient que le 7 novembre 1849 Marie-Jean-Claude-Henri Durand, conseiller à la Cour impériale de Lyon qui avait précédemment racheté les possession Marinet, avait vendu à Amédée Crochet la carrière de Montanges-Champfromier, nouvellement dénommée comme Domaine des Carres (Quarts). Mais en mars 1863 ce vendeur, n'en avait toujours pas reçu un centime... En mars il fait alors procéder à une saisie des biens vendus, pour être payé de la somme de 22.736,35 francs (y compris les intérêts échus). Le détail du compte rendu comprend le domaine principal de la carrière : "Un corps de domaine, appelé les Carres (…) de 13 ha 59 a 90 ca, où il existe une belle carrière à plâtre, l'emplacement de fourneaux et maison dite plâtrière démolie, écluse pour recevoir les eaux du ruisseau de Naz, petit bâtiment à fenil en ruine, un chemin d'exploitation qui rejoint le chemin n° 14, une maison au centre du domaine, construite en pierre et couverte en tavaillons, composée de cuisine, chambre derrière et cave, chambres au-dessus, écurie, aire à battre le blé au-dessus et fenil, de façade principale au midi et entrée de la grange au couchant". Deux tableaux récapitulatifs de l'ensemble des parcelles concernent les numéros cadastraux A 1314-1315 et 1375-1383 (environ) de Montanges, et D 422 et 494 bis de Champfromier" [Hypothèque de Nantua, Vol 47, n° 6]

Cette saisie est suivie de la mise en vente par expropriation forcée de la carrière, le 5 juin 1863 [L'Abeille 16/05/1863, p. 3]. Mais, celle-ci fut d'abord reportée en juillet puis abandonnée. Elle fut cependant réactivée le 12 octobre 1872, et la carrière (provisoirement) acquise pour la somme de 12.100 francs par Jean-Marie Maurier, propriétaire à Montanges. En effet cette séance sera suivie d'une adjudication sur surenchère, lors de l'audience publique du 8 novembre 1872. Cette fois c'est Me Baudin qui remporte les enchères avec 14.230 francs, et déclare à l'instant qu'il a misé pour Paul Crochet, fils d'Amédée. Mais le lendemain, il est déclaré que les réels acheteurs sont M. Paul Crochet, négociant demeurant à la Crotte, commune de Châtillon-de-Michaille (pour 3.144,35 francs seulement) et M. Auguste Evrard, propriétaire et cultivateur demeurant à la grange de Leyriat, commune de Montanges (pour 11.085,65 francs de terres agricoles). M. Evrard a acquis les parcelles à Montanges : A1381, 1382, 1378 en entier, la presque totalité des numéros 1377 moins 15 ares restant à M. Crochet (…), partie de 1379 (…), et la totalité des numéros 1375 et 1376 ; M. Crochet acquiert le surplus. M. Evrard ne pourra à tout jamais ouvrir aucune carrière à plâtre sur ses immeubles. D'autre part, M. Crochet aura pendant 15 ans le droit d'exiger de M. Evrard la cession de partie de ces terrains qu'il croira nécessaire au service de l'exploitation de son usine à plâtre, au prix de 30 francs l'are [Hypothèques de Nantua, Vol 239, n° 42 -- L'Abeille, du 20/10/1872, p. 4].

Le registre fiscal des propriétés de Montanges témoigne que les parcelles du domaine de la carrière changent de propriétaire, fiscalement en 1874 (passant à la case 439 d'Evrard Auguste fils de Claude à Leyriat, et à celle n° 383 de Crochet Paul, fils d'Amédée, fabricant de plâtre à Trébillet) [registre des propriétaires de Montanges, case 70, vue 108/342)].

Les publicités ultérieures faites par Paul montrent qu'il poursuit effectivement l'activité de son père... Amédée mourra le 17 novembre 1877, âgé de 80 ans. Voir le détail des diverses mises en vente.

Il est bien évident que depuis plus d'une décennie avant son rachat de la carrière de son père en 1872, plus précisément vers 1859, c'est en réalité Paul qui gère, à côté d'autres activités, l'exploitation de la carrière. En 1867, à l'occasion d'une nouvelle exposition universelle de Paris, il y présente des albâtres et des plâtres à usage pour construction ou comme engrais, provenant de l'usine de M. Paul Crochet, à Trébillet-Montanges.

On apprend ainsi que l'exploitation est en pleine croissance, avec une production annuelle de 2.000 tonnes de plâtre, en augmentation de 50 % en 7 à 8 ans (donc depuis 1859/60 environ) [L'Abeille (31/03/1867, p. 2)].

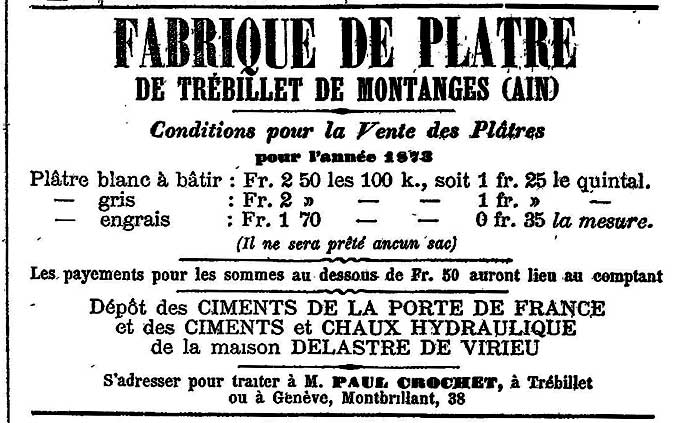

En décembre 1872, sont aussi publiés dans L'Abeille les Tarifs du plâtre, par Paul Crochet, à Trébillet. Par cet encart publicitaire du 8 décembre 1872, on prend connaissance des tarifs de 3 catégories de plâtre, le blanc à bâtir (2,50 fr les 100 kg), le gris (2,50 fr les 100 kg) et celui servant d'engrais (1,70 fr les 100 kg). Pour les deux premiers, il est précisé le prix au quintal, donc pour le conditionnement habituel, en sacs de 50 kg (à la charge de l'acheteur). Le plâtre de fumure peut être acheté à la "mesure". Paul Cochet dispose de deux adresses, à Trébillet, et à Genève. Il vend aussi des ciments et de la chaux hydraulique pour Delastre, en dépôt chez lui [L'Abeille (08/12/1872, p. 4)].

Parmi les autres activités commerciales de Paul Crochet, citons que depuis 1865, il était concessionnaire pour l'arrondissement de Nantua des chaux et ciments Delastre de Virieu [L'Abeille, du 09/01/1870 (p. 1, col. 3, vue 5/21)]). Il le sera encore en 1872 (voir à l'encart des tarifs du plâtre). Mais c'est surtout par la production d'asphalte qu'il va connaître une réussite professionnelle fulgurante, toutefois bien vite stoppée par une fin de vie brutale, en 1886...

Cette reconversion est significativement visible dans la publication du 9 janvier1870, où Paul Crochet charge ses lecteurs de répondre à une question qui est en réalité : Vaut-il mieux du ciment ou de l'asphalte ? Ils sont toutefois guidés dans leur réponse par l'information que depuis le 1er janvier il exploite pour son compte la Mine d'asphalte de Forens... Et si ça ne suffisait pas la rédaction du journal en rajoute une couche en fin d'article ! [L'Abeille, du 09/01/1870 (p. 1, col. 3, vue 5/21)]).

Suite à cet attrait pour l'asphalte, bien plus rémunérateur, la carrière de pierre à plâtre de Montanges, de même que les fours de Trébillet, vont être abandonnés par Paul Crochet, la nature reprenant bien vite ses droits sur la carrière, le ruisseau emportant même par endroits le chemin d'accès. Ce n'est que vers 1889 que Maxime Coutier va remettre en état la carrière et son accès, et construire de nouveaux fours à chaux à Prébasson, avec l'espoir d'une nouvelle réussite, mais que mettra à mal la grande dévoreuse d'hommes que fut Première Guerre mondiale.

Voir les antécédents de cette carrière.

Publication : Ghislain Lancel. Remerciements : Michel Blanc

Recueil des données en 2011. Première publication le 23 juin 2021. Dernière mise à jour de cette page, le 18/06/2024.